Histoire de Plouhinec

De la préhistoire à aujourd’hui, l’histoire de Plouhinec reflète une évolution riche, entre traditions locales et transformations du territoire. (crédit photo : Guy LE QUERREC, Britt BRITTANY, Dundees d'Audierne)

La commune de Plouhinec fait partie du Cap-Sizun. La ville mère du Cap-Sizun est Pont-Croix. Plouhinec a, comme chaque commune, conservé son nom breton dit Ploeneg. Pour la toponymie de son nom : plou-, qui signifie paroisse, (du latin plebs : peuple). Pour -hinec, ce terme viendrait de Saint Ithinuc, un saint irlandais, qui par transformation linguistique devient en Bretagne Saint Guethenoc. Ce dernier serait le fondateur des villes quasiment jumelles de Plouhinec dans le Finistère et dans le Morbihan, et c’est -henoc, qui donnerait -hinec. En bref, nous pouvons comprendre le nom de Plouhinec comme la paroisse de Saint Guéthenoc.

La toponymie, en breton, propose quant à elle deux hypothèses. Le nom de Plouhinec viendrait de l’ancien breton selon la première. Ploe, paroisse en breton et ethin, ajonc et le suffixe ec aurait été contracté et signifie « endroit couvert d’ajoncs ».. Une seconde hypothèse serait l’association de ploe et Saint Winoc (patron de l’église paroissiale) qui aurait donné le nom de la commune mais elle n’est pas réalist carSaint Winoc n’a donné son nom à la paroisse qu’au XIVe siècle.

Plouhinec abrite 3 932 habitants en 2021 et son blason est rouge (de gueules) et vert (sinople) entrecoupé d’un bandeau décoré de 5 hermines. La partie rouge pour la terre et verte pour la mer, comme le veut la devise “Sur terre, comme sur mer” en breton, “War zouar, ha war vor”.

D’un point de vue géographique, la commune est bordée par l’océan Atlantique, avec la baie dite d’Audierne. Le Goyen, fleuve côtier, sert de délimitation entre différentes communes comme Pont Croix et Audierne avec Plouhinec. A l’Est un étang, celui dit de Poulguidou borde les communes de Mahalon, Plozévet et de Plouhinec. Cet étang semble connaître un large passé historique, pour le moment peu connu du côté plouhinécois, si ce n’est la présence d’un lavoir et d’une fontaine aujourd’hui dissimulés par la végétation.

Le long des côtes, on retrouve deux caractéristiques particulières, les falaises rocheuses, et les plages sableuses ou de galets. La grande partie des roches qui compose les falaises, sont des orthogneiss autrement dit un dérivé de roche magmatique, ou plus simplement un type granitique.

La préhistoire

Menez Dregan

L’histoire de Plouhinec remonte à -465 000 ans avant notre ère. Le site de Menez Dregan est largement remarquable d’un point de vue archéologique, car il est le site Européen le plus ancien sur lequel des traces de la domestication du feu apparaissent. Ce site est présent sous la forme d’une ancienne grotte marine dans lequel le toit s’est effondré. Les populations s’y installent à une période particulière d’un point de vue climatique comme le cite le rapport de fouilles : «A l’époque de l’installation des groupes humains, on compte des phases interglaciaires et/ou début de phase glaciaire». Ce site archéologique est sondé pour la première fois en 1988, 3 ans après sa découverte par M. Bernard Hallégouët, qui assiste aux premières campagnes de fouilles. Ces premières campagnes vont se dérouler en 1991, et 1992, elles sont dirigées par Jean-Laurent Monnier archéologue et géologue du CNRS. A partir de ses fouilles, les archéologues définissent ce site comme exceptionnel, et permettent alors d’en apprendre plus sur un peuple occidental encore mal connu appelé les “Colombanien”, présent sur le littoral sud armoricain découvert dans les années 80 à Carnac sur le site de Saint Colomban.

Au sujet des découvertes faites sur ce site archéologique exceptionnel on retrouve par exemples : Silex taillés, Charbons, Débris osseux de grands herbivores comme des éléphants.

Ces objets découverts témoignent d’une faune bien différente de ce qu’on connaît aujourd’hui mais sont surtout des témoins de leur mode de vie. Le silex servait pour la découpe des viandes et peut-être la chasse. Bien que, aux vues de la taille des grands herbivores présents à l’image des éléphants ou des aurochs, ils devaient-être plutôt des charognards. Les charbons quant à eux témoignent sûrement du fait qu’ils savaient cuire leurs viandes.

La présence de grands herbivores comme cités précédemment était possible car, la falaise que l’on connaît aujourd’hui n’était pas aussi proche de la mer. En effet, la mer était à plusieurs dizaines de kilomètres de nos côtes actuelles. Le niveau de la mer a augmenté au moment du réchauffement post-glaciaire et a alors poussé les habitants de la grotte de Menez Dregan et les grands mammifères à migrer.

La campagne de fouille s’est terminée en 2020 dirigée par l’archéologue Anne Lyse Ravon.

Nécropole du Souc’h

Bien plus tard, à la période Néolithique on voit s’ériger un site de taille imposante : La nécropole mégalithique de la pointe du Souc’h. L’occupation du site commence vers 5000 avant J.-C. au moment où les groupes humains commencent à devenir sédentaires. On retrouve alors des traces d’occupation, attestée par Carbone 14, dès les années 5480 avant notre ère. Les archéologues estiment cela comme la “Phase I”, et on y retrouve alors des outillages en silex, des charbons de bois.

On estime l’arrivée des premières sépultures individuelles sur ce site vers 4530 avant J.-C. Cette nécropole est composée de plusieurs Cairns (5 au total, le premier estimé vers 3955-3350 avant J.-C.) et d’une tombe du Néolithique moyen qui fut la première à être construite sous un petit tumulus. Les datations sont possibles en partie par la présence de multiples céramiques de genres divers, allant des poteries dites “du Souc’h” au style campaniforme vers 1500 avant J.-C. Ce site apparaît dans des écrits dès 1835, avec le chevalier de Fréminville qui en parle comme d’un monument druidique. En 1870, le site est fouillé pour la première fois par Alexis GRENOT ce qui permet alors d’exhumer un beau mobilier dont les vases dits “poterie du Souc’h”. Plus tard dans ses écrits, en 1890 l’ethnographe Hyacinthe LE CARGUET nous parle d’un site néolithique, voué à disparaître car en effet, cette nécropole reste, jusque dans les années 1970, une carrière de pierre. Celui-ci fut finalement classé aux monuments historiques en 1979, et a été fouillé par Michel LE GOFFIC en 2000 et cela pendant 7 années consécutives.

Allée Couverte de Pors-Poulhan

Quelques centaines d’années plus tard, c’est l’allée couverte de Pors-Poulhan qui fut érigée. On estime son utilisation entre 3350 et 2850 avant J.-C. Citée pour la première fois par le Chevalier de Fréminville en 1835, elle est décrite comme “l’un des plus beaux et des plus grands dolmens de tout le Finistère”.

Cette allée couverte fut réemployée à de nombreuses époques, de l’antiquité, en passant par l’époque médiévale, à la seconde guerre mondiale ou elle a été dynamitée par les Allemands. Les fouilles se sont déroulées en 1986 et 1987 en même temps que la restauration. Le monument est naviforme, et la chambre funéraire mesure 10,80 m et l’entrée se trouve à l’ouest.

Le mobilier retrouvé est assez classique c’est à dire composé de céramique en terre cuite, de hache polie, lame de silex, pointe de flèche… Les deux éléments distinctifs sont ceux de la perle en pyrophyllite, et de la perle en pâte de verre bleu.

Les Tumuli et les Tombes en Coffre de Plouhinec

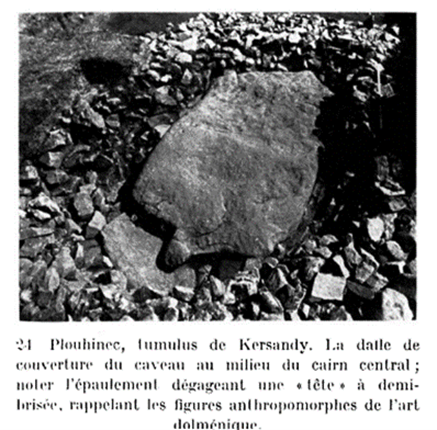

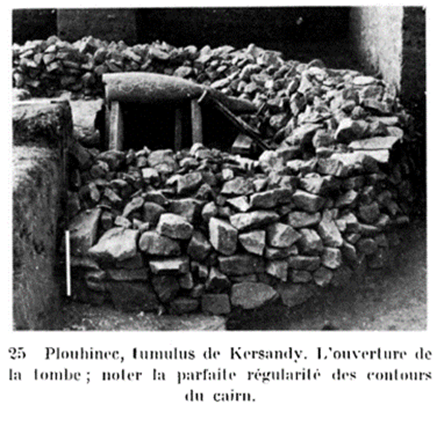

En parallèle vers la fin du néolithique et jusqu’à la fin de l’âge du bronze, on été observé la présence de plusieurs tombes coffres sur la commune ainsi que des tumuli tous aujourd’hui disparus. Certaines possèdent un riche mobilier, et d’autres non. L’un des tumuli remarquables est celui de Kersandy, tumulus dit du “petit chef”.

Menée en 1975, la fouille a permis de trouver un lien avec ce qui a été supposé être comme une déesse néolithique qui servait à la couverture du caveau. Le tumulus mesurait approximativement 6 mètres de hauteur et 28 mètres de diamètre. Grâce aux techniques de datation archéologique (ici radiocarbone) on obtient une date approximative de 1400 avant J.-C., obtenue avec le prélèvement des anciennes traces du cercueil en bois.

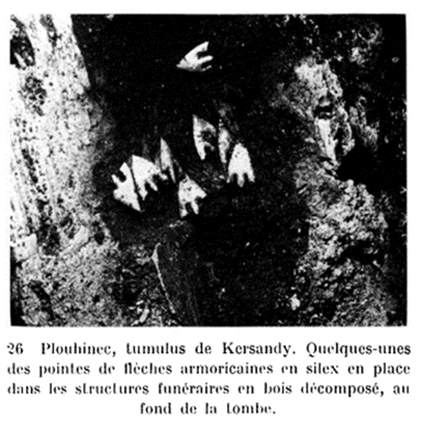

Mis à part les traces du cercueil, on retrouve au sein du tumulus un mobilier digne d’un archer, avec 38 pointes de flèche de type armoricain, et un poignard usé par le temps. Le mobilier présent autour de la sépulture est composé principalement de silex et de céramiques diverses.

Mise à part cette tombe particulière, on en retrouve beaucoup d’autres, présentées ici sous la forme d’une liste non exhaustive :

| ● Tumulus de Lespernou

● Tumulus de Lescongar ● Tumulus de Kerglogay ● Tumulus de Kerouer ● Tumulus de Mez-Nabat |

● Tombe de Kervennec

● Tombe coffre de Tréouzien ● Tombe coffre de Locquéran ● Tumulus de Pitévin ● Tumulus de Stang Yen

|

L'antiquité

L'Établissement Gaulois de Kerouer

C’est à l’âge du fer, soit approximativement entre le VIIIe et le Vème avant notre ère que la civilisation celtique prend de l’ampleur en Bretagne. On en retrouve d’ailleurs les traces, entre l’habitat fortifié et le briquetage de Mesperleuc. Le briquetage servait à faire des pains de sel et à la vue de sa présence relativement proche de l’habitat fortifié devait en dépendre en partie. On estime qu’il y avait des habitats accolés à cette structure aujourd’hui disparue à cause de l’érosion. L’habitat gaulois fortifié a été fouillé par Paul DU CHATELLIER pour la première fois en 1883.

Lors de ces fouilles, un vase funéraire décoré est découvert dit “Vase de Kerouer”. Ce vase était donc au sein d’un établissement entouré de lignes de défenses et d’une enceinte qui servait à protéger les habitations qui s’y trouvaient.

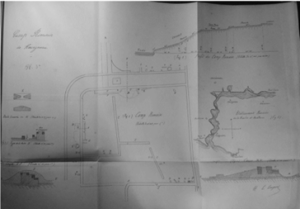

Le Site Gallo-Romain de Saint-Jean Kersigneau

Ce site était occupé dès le IIème avant notre ère. De façon assez simple, il abritait une ferme gauloise, fortifiée de palissade. Mais c’est vraiment 4 siècles plus tard au moment de l’occupation gallo-romaine que ce site prend de l’ampleur. Gaulois et Romain investissent Saint Jean de Kersigneau et mettent alors en place un camp gallo-romain. Ce site est fouillé deux fois, la première fois par Hyacinthe LE CARGUET qui commettra plusieurs petites erreurs sur son plan d’architecture archéologique en 1889. Et par la suite, des fouilles sont réalisées par Pierre-Roland GIOT de 1986 à 1991.

La période médiévale

D’un point de vue général, la période médiévale est celle qui va apporter son nom à la commune de Plouhinec. En effet c’est entre le Ve et le Xe (le haut moyen âge) que la migration des Bretons de Grande Bretagne se fait importante en direction de l’Armorique. Au moment de ces migrations importantes, de nouvelles communautés religieuses se créent et le terme plou- ou plo- pour paroisse arrive ici comme préfixe des noms de commune.

La période du XIVe au XVe (bas moyen âge), change la gestion complète du territoire, les seigneuries sont nombreuses, la construction de manoirs également. L’économie de la pêche, du transport et de l’agriculture se développe largement, mais les brigandages et la piraterie viennent troubler cet essor économique.

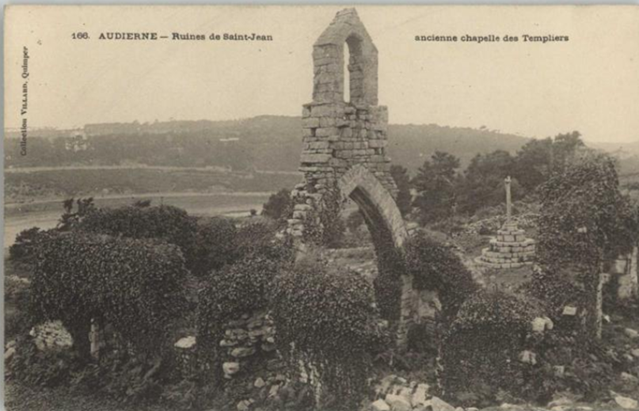

Chapelle des Templiers

Construite au XIIIe sur l’ordre des templiers, elle se situe à l’ouest de la commune. Lorsque l’ordre des templiers est dissous par le pape Clément V en 1312, la chapelle est renommée “chapelle des Hospitaliers de saint Jean de Jérusalem”. Comme de manière assez courante à l’époque cette chapelle faisait partie d’un ensemble de bâtiments aujourd’hui majoritairement disparu comprenant un cimetière, un ossuaire, un oratoire, une croix monumentale, et une fontaine.

Cette chapelle a continué d’exister jusqu’au XVIIIe siècle de manière relativement prospère. A cette période la fréquentation baisse, et la chapelle est abandonnée par les ecclésiastiques. Elle tombe alors en ruine, les terrains alentour sont cultivés mais le bâtiment non entretenu. La croix monumentale disparaît dans les années 1930 et aujourd’hui seuls quelques murs résistent à la végétation.

La période moderne

A partir du XVIe, la prospérité économique est encore plus remarquable qu’auparavant. Les édifices religieux se voient décorés lors de leurs restaurations de motifs maritimes, les contributeurs étant largement dominés par les marins. Malgré tout, les révoltes, les pillages et la révolution à la fin de cette période font osciller la population locale entre pauvreté et richesse.

Le Manoir de Lescongar

Construits au début du XVe, des textes parlent déjà d’une ancienne demeure habitée par le seigneur dit de “Congar” au Haut Moyen Âge.

Ce manoir connaîtra le passage de bon nombre de nobles, en commençant par Yvon de Kerimel en 1426, en passant par Jean de Ploeuc en 1628. Les bâtiments sont situés autour d’une cour fermée par de hauts murs. On trouve aussi sur le domaine, d’autres maisons d’habitation et des dépendances agricoles.

On y trouve aussi la chapelle du manoir qui est isolée au sud-est de la cour. Sur le pignon est, il y a un clocheton.

L'Église Saint Winoc

Édifiée au XVIe comme l’atteste la gravure sur le maître autel de 1565, cette église est édifiée sous la protection de Saint Winoc. Saint Winoc, dit Winoc de Bergue est le saint patron des meuniers. On estime qu’il a fallu 16 ans pour construire l’édifice grâce aux dates gravées sur certaines pierres des murs.

Cette église semble avoir des origines au XIVe, car lors de travaux menés sur le clocher des fondations plus anciennes ont été retrouvées.

Au XVIIIe plusieurs travaux sont réalisés avec l’agrandissement de la nef, la création du transept et la finalisation du clocher en y ajoutant un carillon en 1723. Le clocher est une partie qui se dégrade rapidement plusieurs demandes de subvention seront faites pendant le XIXe, et c’est en 1863, sous l’insistance du maire Henri Colin que la restauration peut commencer.

L’église se dote tout au long de son existence de multiples objets d’art et liturgique. Certains de ses objets ont été classés pour leurs protections. Les vitraux ont tous été refaits car brisé à de multiples reprises.

Concernant le cimetière, celui-ci a également changé. Auparavant accolé à l’église, car la superstition disait que l’eau des toits tombant sur les tombes permettait d’être au plus proche de Dieu car l’eau était bénie par la maison de dieu. Le cimetière a d’abord été agrandi entre 1860 et 1862, et déménagé un peu à l’écart sur le bord de la route de Kerdréal dans les années 1926-27.

La Chapelle Saint They

Elle est située à l’est de la plage de Gwendrez entre les villages de Kergroas, Kergoz et Filibéré. Un muret en pierre délimite l’enclos. Elle est datée du XVIème siècle et a été remaniée au XVIIème siècle. La chapelle de plan rectangulaire possède un clocheton à dôme au sommet du pignon occidental, et une petite croix sculptée sur le pignon opposé. Au-dessus de la porte ouest, on peut voir une inscription : « GVILLAVME 1676 ». Il s’agit probablement du nom du maître d’œuvre qui refit les travaux. Elle dispose d’une porte d’entrée en plein cintre chanfreinée et une fenêtre de style flamboyant qui surplombe l’autel.

A proximité de la chapelle se trouve une fontaine de dévotion. D’après les anciens, l’eau avait le pouvoir de guérir les rhumatismes et les mères venaient y plonger leurs enfants ayant du retard pour marcher. Un édicule avec un toit à deux pans protège la source. Au fond de cet édicule il a une niche vide, la statuette de Saint They ayant été volée en 1986.

La Chapelle Saint Tugdual

Elle est située à l’Est de Plouhinec, à l’entrée du village de Lambabu. Les parties les plus anciennes de la chapelle datent du XVIème siècle. On trouve la date de 1553 inscrite au-dessus de la porte d’accès à la sacristie. L’édifice a été agrandi d’une chapelle latérale dans le deuxième quart du XVIIIème siècle comme l’indique la date portée au-dessus de la fenêtre sur le mur extérieur. En plus de Saint Tugdual, Saint Sébastien est aussi invoqué dans cette chapelle. Elle a été restaurée dans les années 1840, puis entre 1978 et 1981.

La fontaine du Saint se trouve à environ 250 m vers le sud. Près de la chapelle, il y a un puits. Les mêmes vertus sont attribuées à l’eau de la fontaine et à celle du puits, à savoir guérir les enfants présentant un abcès, un furoncle ou un panaris.

L'Église Saint-Julien

L’édifice était à la base une chapelle dédiée à Saint Julien Le Passeur. Elle a été construite à la fin du XVIIème siècle, d’après l’inscription visible sur le clocher : « 1681 M : H : Louarn : F ». A la révolution, elle était en ruine. Elle fut donnée à la fabrique de l’église de Plouhinec en 1845. Quarante années plus tard, en 1885, elle fut restaurée et agrandie. Le clocher ancien a été conservé car, avec le moulin Rouédou, il formait un repaire pour les marins afin de pénétrer dans le port d’Audierne. Poulgoazec s’agrandit, sa population augmente. Le quartier et quelques villages proches deviennent alors une paroisse en 1926. En effet, l’église Saint Winoc est située à plus de 3 Km. Elle devient alors l’église Saint Julien après avoir subi des modifications : ajout d’un bas-côté au nord de la nef, création d’une chapelle latérale pour les fonds baptismaux, allongement des bras de la croix et implantation de la sacristie.

L’église a été bénie en 1930, tout comme la croix du cimetière et les deux cloches de l’église.

Le Corps de Garde du Souc’h

Les corps de gardes sont construits le long des côtes et des estuaires. Ils servent principalement à protéger de la piraterie ou des corps d’armée étrangers. Celui de la pointe du Souc’h a été construit en 1747 à la pointe dite du corbeau (En breton “Beg ar Souc’h”). Il fait partie d’un ensemble de 181 corps de garde construit sur le littoral breton. Utilisés en période de conflit, aux autres moments, ils sont confiés aux paysans et aux douaniers pour l’entretien. Il fut restauré en 1997, avec la reprise de mortier pour les murs, et la réfection de la toiture.

Les Fontaines et les Lavoirs

Lors d’une étude de 2020, ce sont 16 fontaines et environ 20 lavoirs qui ont été recensés. Ils sont essentiellement situés sur le bord de mer ou sur le bord du Goyen. D’autres existent encore, mais ils sont dissimulés par la végétation. D’autres encore ont été détruits. Trois fontaines de dévotion sont présentes sur le territoire : celle de Saint They, de Saint Winoc et de Saint Tugdual. Une autre fontaine située à Kereval, aussi appelée « fontaine des druides », présenterait des vertus guérisseuses. Les autres fontaines n’ont pas de point commun avec la religion. Elles se trouvent au centre ou en périphérie des villages et sont essentiellement des points d’approvisionnement en eau potable.

Le cadastre de 1836 montre un nombre important de lavoirs, souvent à usage collectif. Mais beaucoup d’entre eux ont disparu sous la végétation ou ont été tout simplement démontés.

La période contemporaine

Les moulins

Si les moulins existent depuis des centaines d’années, on peut observer un essor économique de ceux-ci à partir de 1800. Beaucoup d’entre eux fonctionnent en couple et dépendent d’une résidence noble. Les couples sont composés d’un moulin à vent et un moulin à eau appartenant au même domaine ou au même meunier. Les énergies n’étant pas constantes, cela permet d’éviter le surplus de perte de production. C’est ce qu’on retrouve au moulin de Poulgoazec (aujourd’hui disparu) ou de Tréouzien par exemple.

Les moulins à eau fonctionnent principalement avec une roue horizontale (ou pirouette) sur la commune. C’est le cas du moulin à eau de Tréouzien. Les moulins à vent ont quant à eux disparu ou sont en ruine. Les moulins à vent fonctionnent avec un toit rotatif. Un long morceau de bois permet de l’orienter. Lorsque le vent se prend dans les ailes, cela vient actionner la roue. L’espace est limité dans les moulins à vent. On trouve donc la toiture, l’étage bas avec la machinerie et le rez-de chaussé qui permet d’y meubler une habitation.

Dans la deuxième moitié du XIXe les moulins sont à leur apogée, et de plus en plus de moulins à vent sont construits : 5 entre 1840 et 1880. Mais cela ne durera que jusqu’à la moitié du XXe siècle. Mais cela ne durera que jusqu’à la moitié du XXe siècle, où la modernité s’impose. C’est le cas de celle de Kerydreuff construite en 1866. L’électricité qui arrive dans le Cap Sizun renforce cet effet de déchéance. On estime la possibilité de moudre entre 300 et 800 kilos de farine en 24 heures pour les moulins, contre 5 000 pour la minoterie qui s’impose sur la commune a Kerydreuff. En 1960, plus aucun moulin ne tournera.

Les Fours à Goémon

Avec la découverte, au début du XIXème siècle, des propriétés antiseptiques de l’iode issue du brûlage du goémon jusque-là surtout utilisé comme engrais, les fours à goémon se sont développés tout au long du littoral de Plouhinec. Le brûlage du goémon devint une source de revenu importante tant pour les marins que pour les paysans. Il s’agissait alors de récolter le goémon échoué sur les plages, de le faire sécher, puis de le brûler dans les fours creusés le long de la côte. Ces fours mesuraient environ 6 à 8 m de long pour 0,60 à 0,70 m de long, le tout pour une profondeur de 0,50 à 0,60 m de profondeur. Ces fours étaient très nombreux, même si actuellement il n’en reste qu’une vingtaine sur la commune de Plouhinec. Cette activité se faisait à la fin de l’été. Le lendemain du brûlage, les pains de soude étaient démoulés puis transportés vers les usines d’Audierne ou de Pont-Croix. Cette activité a décliné vers les années 1920.

En 1870, des industriels de Guipavas (fabricant de produits chimiques), ont décidé d’implanter un four permanent à Pors-Poulhan. Mais, le rendement fut moins important que prévu et les coûts d’entretien étaient trop élevés. Ce four ne fonctionna donc que 3 ans.

Le Chemin de Fer

A Plouhinec, le chemin de fer arrive lors de la création de la ligne qui relie Pont l’Abbé et Pont-Croix en passant par Audierne. Les plans sont posés en 1910, et la ligne est inaugurée en 1912. Cette ligne était utilisée essentiellement pour le commerce, afin que les agriculteurs puissent vendre leurs productions auprès des marchés ou des conserverie. Dans le Cap Sizun ce train est rapidement renommé “Train Patates”. C’est un total de trois stations qui desservent Plouhinec : Station de Poulgoazec, Station de Plouhinec (bourg), Station de Lambabu.

Le nombre de voyageurs extérieurs aux jours de foires se faisait minime. Les horaires de passage du train étaient donc relativement peu nombreux. De 1918 à 1921, un aller-retour le jeudi, le samedi et le dimanche uniquement. La guerre n’ayant pas facilité la prospérité du projet, la chute économique se fait de plus en plus importante. Et c’est en octobre 1935 que le Conseil Général vote la suppression de ce chemin de fer. La plupart des stations dans le cap Sizun ont été transformées en habitations, et c’est le cas de celle de Plouhinec à partir de 1950.

Les Usines de Poulgoazec

En 1901, le nombre d’inscrits maritimes à Plouhinec (1 625) est supérieur à celui

d’Audierne (1 612).

En 1903, la commune de Plouhinec compte 6 402 habitants. Le nombre d’inscrits maritimes est de 1025. Le port de Poulgoazec a donc connu un essor très important au début du XXème siècle. On y compte 110 barques de pêche pouvant embarquer 625 hommes d’équipage. Quatre conserveries se sont installées à partir de 1880, comme la conserverie Chancerelle ou la conserverie Le Gall-Rio. Ces conserveries employaient jusqu’à 520 ouvriers/ouvrières pendant la saison de pêche de la sardine. 600 000 sardines par jour pouvaient y être préparées. La conserverie Le Gall-Rio est devenue la conserverie dite “Hénaff” en 1919. Elle produira pendant près de quarante ans, des conserves de petits pois, de sardines et de thon. Elle ferme définitivement en 1973.

Beaucoup d’équipages ont péri en mer du fait des tempêtes. La crise sardinière n’a

pas épargné Poulgoazec en 1903.

En 1932, l’industrie sardinière connaît une forte baisse, beaucoup de marins de Poulgoazec ont alors désarmés leurs bateaux.

C’est en 1933 que l’abri du marin est inauguré, et béni. Cet abri du marin a fermé en 1985, il accueille l’association des Amis de l’abri du Marin.

Première Guerre Mondiale

247, c’est le nombre de Plouhinecois, soldats et marins, morts durant la guerre 14-18. Le premier Plouhinecois à être tombé le 21 août 1914, fut Jean-Marie Jaffry à Ham en Belgique.

Le monument aux morts, sculpté par René Quillivic, répertorie l’ensemble des noms de ces soldats et marins.

Seconde Guerre Mondiale

Les noms de 111 personnes, mortes pour la France durant la seconde guerre mondiale sont inscrits sur le monument aux morts de Plouhinec. 20 d’entre eux au moins, sont des marins disparus en mer. On compte aussi 7 soldats anglais (sans doute des aviateurs) qui sont inhumés dans le carré militaire du cimetière.

Avant cette période de guerre, l’Espagne est confrontée à un coup d’État. Le pays entre en guerre civile ce qui entraîne l’exil de nombreux espagnols. Les premiers réfugiés arrivent à Poulgoazec en mai 1937. Une vingtaine d’adulte et 443 enfants âgés de 6 à 13 ans s’installèrent à la « colonie de Poulgoazec ». Ils n’y resteront que jusqu’à la fin du mois du fait des conditions de vie trop précaires. Le 3 juin, 380 nouveaux réfugiés arrivent. Plouhinec sera alors le plus grand centre d’accueil finistérien. Une majorité de ces réfugiés quitteront Poulgoazec en octobre 1937. En En février 1939, 350 réfugiés espagnols arrivent à nouveau à Poulgoazec. Ce sont essentiellement des femmes et des enfants. Fin mars, quelques-uns repartiront en Espagne. Puis, avec le début de la seconde guerre mondiale, le comptage des réfugiés n’est plus réellement fait. Cependant, un dernier rapport (Archives départementales) indique qu’en novembre 1939, 250 réfugiés sont encore présents dont 157 enfants, 85 femmes et 12 hommes.

L'Économie de Plouhinec

La pêche, l’industrie de la conserve, l’agriculture, l’artisanat et le commerce sont à la base de l’économie plouhinecoise jusqu’aux années 1960-1970.

- Le monde rural :

Pendant des siècles, le monde rural a fonctionné sur le mode d’une économie fermée. En 1840, une étude montre que la principale culture est celle des céréales : seigle, sarrasin, avoine, celles-ci étant la base de l’alimentation humaine. La pomme de terre est quasi-absente et le porc est la principale source de viande. Il y a aussi des bovins qui se nourrissent surtout de lande et d’herbe.

En 1892, il s’avère que le territoire agricole représente 90 % du territoire communal. Les cultures sont toujours les céréales et la production de pomme de terre augmente (25 % des terrains cultivés). On compte alors 506 exploitations agricoles.

Les premières machines apparaissent à la fin du XIXème siècle. Dans les années 1920, c’est l’arrivée du moteur à essence. L’avancée du machinisme est aussi liée au développement des voies de communication. L’alimentation de la population rurale évolue (plus de pain blanc, de viande de boucherie, de légumes et de gâteaux au beurre…). La partie sud de la commune s’oriente vers une culture maraîchère.

Après la seconde guerre mondiale, on assiste à une mécanisation plus importante, et les cultures deviennent commerciales (semences sélectionnées, engrais minéraux…).

Le remembrement commence en 1965 et s’achève en 1975 pour les parties nord de la commune et en 1979 pour le sud. A la fin des années 1970, les talus sont arasés et les haies sont arrachées.

- Les commerces :

Entre 1947 et nos jours, le nombre de boulangeries est passé de 21 à 1. Au début des années 1950, il y avait 8 boucheries /boucheries-charcuteries. Actuellement, il n’y en a plus (hors grande surface). En 1965, on compte une quarantaine d’épiceries. Actuellement (toujours, hors grande surface) il est seulement possible de trouver quelques petits rayons d’appoint. Le commerce alimentaire était florissant dans les années 1920-1930, pour devenir quasi inexistant aujourd’hui.

- L’artisanat :

Le profil des artisans a changé. Avant ils étaient essentiellement dans le bâtiment, la fabrication de meubles, et surtout représentés par les métiers nécessaires aux agriculteurs (forgerons, maréchaux-ferrants, mécaniciens agricoles…) et aux marins-pêcheurs (voiliers, mécaniciens bateaux…).

Et Aujourd’hui ?

Aujourd’hui la commune de Plouhinec propose de nouveau projet de construction et de lieux publics à l’image de la nouvelle médiathèque, ou de la « breizh-pumptrack » très complète, toutes deux inaugurées en 2021.

Le projet de construction de halles à côté de l’église du bourg et d’une maison médicale sont en cours, et cela, afin de faire revivre cette commune à l’histoire si longue et chargée. La commune trouve son école dite des Ajoncs, et une crèche pour les plus jeunes.

Cet article parlant de l’histoire de Plouhinec n’est évidemment pas exhaustif, la commune a connu bien des moments qui mériteraient d’être ajoutés.