Démarches administratives suite à un décès

Retrouvez ici les principales démarches à effectuer après le décès d’un proche, pour vous accompagner dans cette période difficile.

La perte d’un proche est un moment douloureux, auquel s’ajoute un certain nombre de démarches administratives indispensables. Certaines doivent être accomplies rapidement, dans les 24 à 48 heures, tandis que d’autres peuvent être effectuées dans les semaines qui suivent. Cette rubrique vous aide à identifier les étapes essentielles pour vous accompagner dans cette période difficile.

Déclarer le décès

Le décès doit être déclaré à la mairie du lieu où il a eu lieu, dans les 24 heures suivant la constatation. Cette démarche peut être effectuée par un proche ou par l’entreprise de pompes funèbres. Un acte de décès vous sera alors remis, document nécessaire pour la suite des démarches.

Organiser les obsèques

Les obsèques doivent avoir lieu dans les six jours ouvrables après le décès. Elles peuvent être organisées par les proches ou confiées à une entreprise de pompes funèbres. Le choix entre inhumation et crémation doit être respectueux des volontés du défunt, si elles sont connues.

Déclaration de décès, obsèques et sépulture

Fiche pratique

Associations de locataires

Vérifié le 06/12/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Dans le secteur locatif social (hébergement à loyer modéré par exemple), les associations de locataires représentent et défendent l’intérêt des locataires auprès des bailleurs sociaux.

Elles désignent des représentants qui ont accès aux documents concernant le calcul et l'évolution des charges locatives. Elles participent à des instances de concertation (moment d'échange et de discussion) sur les différents aspects de la gestion des immeubles et sur les mesures relatives aux conditions d'habitat et au cadre de vie des locataires.

Pour en savoir plus

-

Associations de locataires membres de la Commission nationale de concertation

Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil)

-

Conseil national de la consommation (CNC)

Ministère chargé de l'économie

Informer les organismes

Dans les jours ou semaines qui suivent, il est important de prévenir :

-

la caisse de sécurité sociale (CPAM),

-

les mutuelles et assurances,

-

les banques,

-

les employeurs ou Pôle emploi,

-

les caisses de retraite,

-

les fournisseurs d’énergie, opérateurs téléphoniques, etc.

Des courriers ou formulaires spécifiques sont souvent nécessaires, accompagnés d’un acte de décès.

Demande d'acte de décès

Fiche pratique

Associations de locataires

Vérifié le 06/12/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Dans le secteur locatif social (hébergement à loyer modéré par exemple), les associations de locataires représentent et défendent l’intérêt des locataires auprès des bailleurs sociaux.

Elles désignent des représentants qui ont accès aux documents concernant le calcul et l'évolution des charges locatives. Elles participent à des instances de concertation (moment d'échange et de discussion) sur les différents aspects de la gestion des immeubles et sur les mesures relatives aux conditions d'habitat et au cadre de vie des locataires.

Pour en savoir plus

-

Associations de locataires membres de la Commission nationale de concertation

Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil)

-

Conseil national de la consommation (CNC)

Ministère chargé de l'économie

Faire valoir les droits

Les proches peuvent avoir droit à :

-

une pension de réversion (pour le conjoint survivant),

-

un capital décès (pour certaines situations),

-

des aides aux frais d’obsèques,

-

la mise en place ou la révision de droits sociaux (APL, RSA, etc.).

Gérer la succession

Si le défunt possédait des biens, une succession doit être ouverte. Elle est généralement gérée par un notaire, notamment en présence d’un testament, de biens immobiliers ou d’héritiers multiples. Le notaire se chargera de dresser l’acte de notoriété, de faire l’inventaire et de procéder au partage.

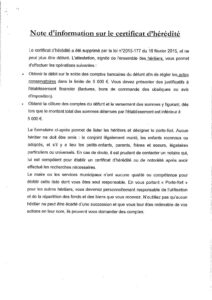

Le certificat d'hérédité

Le certificat d’hérédité permet aux ayants droit d’effectuer certaines démarches administratives, notamment pour débloquer des fonds, percevoir une pension ou procéder à la résiliation de contrats au nom du défunt.